Eine weitere Möglichkeit zur Automatisierung ist die satellitengestützte Steuerung. Die Spurführung erfolgt dabei über die sogenannte Real Time Kinematic (RTK), einem Verfahren zur präzisen Bestimmung von Positionskoordinaten mit Methoden der Satellitennavigation. Sowohl Schlepper als auch Hackgerät sind dabei mit einem RTK-Empfänger ausgestattet und fahren die beim Säen (mit dem gleichen System) aufgezeichnete Spur nach. Die Lenkung erfolgt dabei entweder nur über den Traktor oder zusätzlich über eine Steuereinheit an der Hacke.

Der wesentliche Vorteil der satellitengestützten Systeme gegenüber den kameragesteuerten ist, dass auch sehr frühe und sehr späte Hackeinsätze möglich sind, denn es muss keine Rücksicht auf die Entwicklung des Kulturpflanzenbestandes genommen werden. Auch Staub, oder Schattenwurf beeinträchtigen das System nicht.

Weitere Steuerungssysteme

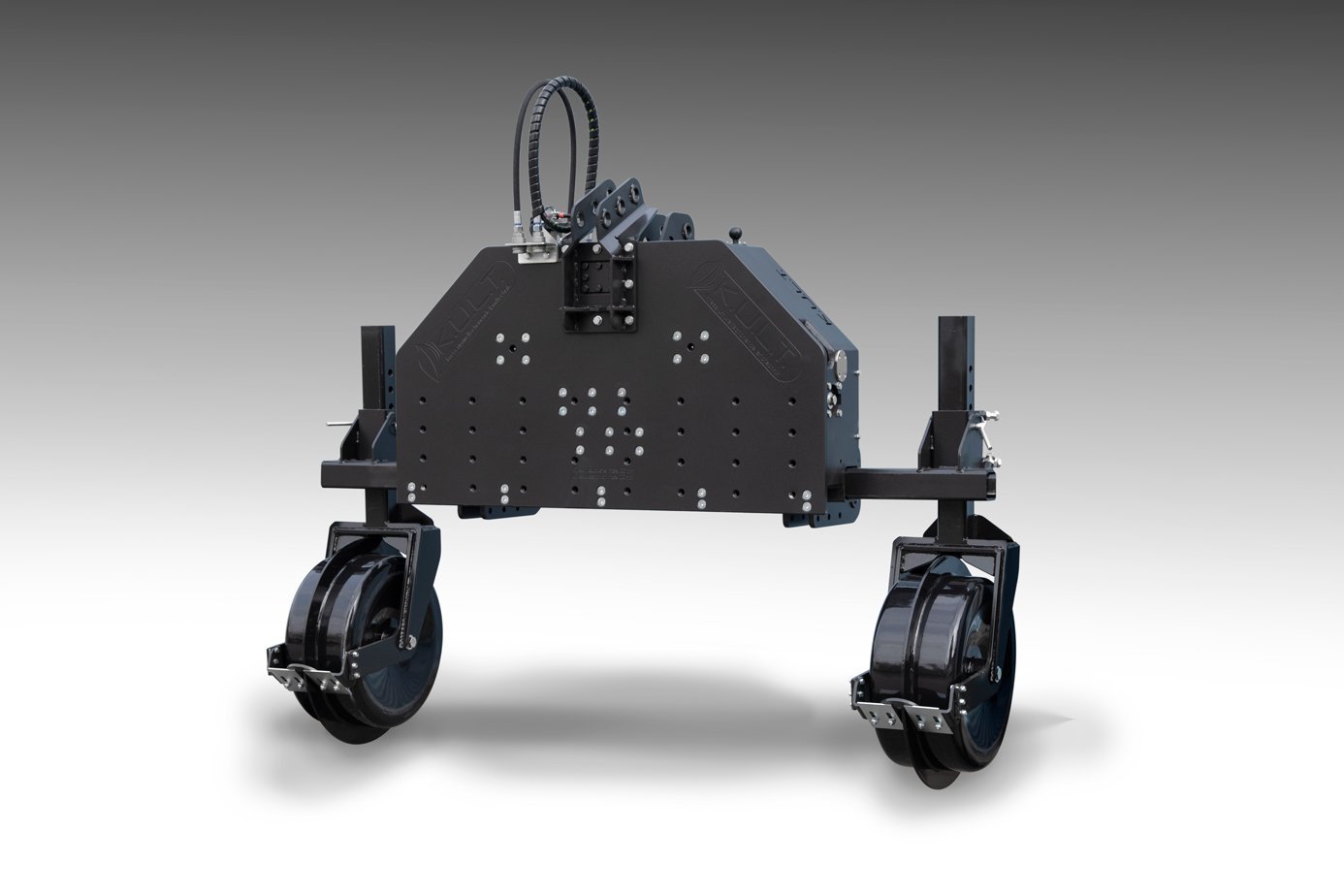

Für die Steuerung von Scharhacken werden auch Systeme ohne Kameratechnik und Satellitensteuerung angeboten. So können zum Beispiel über Spurscheiben oder Leitzinken entweder bereits bei der Aussaat oder mit dem ersten Hackdurchgang Führungsrillen angelegt werden. In den folgenden Arbeitsgängen führt sich die Hacke dann selbstständig an den vorgezogenen "Rillen oder Spuren" mit Hilfe von Leitscharen oder Lenkungsrädern.

Einige Hersteller bieten auch eine Steuerung des Verschieberahmens über Ultraschallsensoren an. Dieses System arbeitet ähnlich wie die Kamerasteuerung, nur dass die Pflanzreihen nicht optisch erkannt werden, sondern per akustischer Sensorik (Ultraschall). Dies mache die Technik tageslichtunabhängig und weniger anfällig gegenüber lichtbedingten Ungenauigkeiten wie Schattenwurf, so Mücke.

Eine andere Möglichkeit, um den Verschieberahmen zu steuern, sind Reihentaster, in ähnlicher Form wie sie auch in Rübenrodeaggregaten verwendet werden. Diese sind aber erst in weiterentwickelten Kulturpflanzenbeständen einsetzbar.

InRow-Hacksysteme – Exaktes Arbeiten auch in der Reihe

Sogenannte InRow-Hacksysteme (Selektiv-Scharhacken mit automatischer Reihenführung über Kamera) ermöglichen zusätzlich sogar eine Unkrautregulierung innerhalb der Pflanzreihen. Die Komplexität dieser Systeme ist noch einmal deutlich höher als bei den Systemen mit ausschließlich automatischer Reihenführung.

"Die ursprünglich auf dem Markt angebotenen InRow-Geräte kamen und kommen vorrangig im Gemüsebau und Sonderkulturbereich zum Einsatz, wo mit gepflanzten Kulturen und einer entsprechend gleichmäßigen Pflanzenverteilung in der Reihe gute Hackergebnisse erreicht werden können", sagt Mücke. "Mittlerweile ist die Entwicklung jedoch vorangeschritten und es werden automatische InRow-Systeme mit gleichzeitig automatischer Reihenführung auch für Acker-Säkulturen wie beispielsweise Zuckerrüben oder Mais angeboten."

Hinsichtlich Preis und Schlagkraft lassen sich die aktuell verfügbaren Maschinen nicht mit jenen zur automatischen Reihenführung vergleichen. Für sechsreihige Maschinen muss mit etwa 70.000 Euro netto gerechnet werden. Für zwölfreihige Geräte erhöht sich die Investitionssumme auf etwa 100.000 bis 140.000 Euro. Die Arbeitsgeschwindigkeiten liegen zwischen drei und sechs Stundenkilometern.

Aufgrund der hohen Investitionskosten lohnt sich der Einsatz dieser Maschinen, so Mücke, aktuell eher in Kulturen mit einer hohen Wertschöpfung und hohem Handarbeitsaufwand, wie zum Beispiel Bio-Zuckerrüben und Feldgemüse (circa 150 bis 300 Stunden pro Hektar). Dort kann der Handarbeitsaufwand innerhalb der Kulturreihen mit InRow-Hacksystemen um bis zu 75 Prozent reduziert werden. Aber auch diese Systeme können nur bis maximal 15 Millimeter um die Kulturpflanze herum arbeiten. Es bleibt also technisch bedingt eine Restverkrautung dicht an den Kulturpflanzen stehen, die noch händisch reguliert werden muss.

Werden durch die Verbesserungen im Bereich von Sensorik und Aktorik deutlich höhere Vorfahrgeschwindigkeiten erreicht, könnten diese Geräte zukünftig auch für hackwürdige Großflächenkulturen interessanter werden.