Auf Grünland kommt es in den ersten Umstellungsjahren in der Regel zu einem stärkeren Ertragsrückgang, der sich aber durch eine gute Narbenpflege und Nachsaaten mit Weißklee vermindern oder sogar vermeiden lässt. Ein wichtiges Ziel ist deshalb, den Pflanzenbestand stärker mit Leguminosen anzureichern, was durch eine geringere Düngungsintensität begünstigt wird. Der optimale Umstellungsbeginn für Grünland ist zu Beginn der Weideperiode.

Mehr zur ökologischen Grünlandbewirtschaftung

Futter aus Umstellung

Durchschnittlich dürfen bis zu 25 Prozent der Futterration aus zugekauften Umstellungsfuttermitteln (aus dem zweiten Umstellungsjahr) bestehen. Stammen die Umstellungsfuttermittel aus einer betriebseigenen Einheit, so können diese komplett auf dem eigenen Betrieb verarbeitet und verfüttert werden. Bis zu 20 Prozent des gesamten Futterbedarfes kann durch Weidegang oder Abernten von Dauergrünland, mehrjährigen Futterkulturen und Leguminosen aus dem ersten Umstellungsjahr gedeckt werden, sofern diese Flächen Teil des Betriebes sind. Diese Futtermenge ist der zulässigen Umstellungsfuttermenge anzurechnen.

Feldfutter

Auf dem Ackerland werden Futterleguminosen (zum Beispiel Kleegras, Luzerne, Seradella) als Haupt- oder Zwischenfrüchte angebaut.

Kleegras

Der Kleegrasanbau hat für Boden und Betrieb eine große Bedeutung. Kleegras

- liefert wirtschaftseigenes Grundfutter.

- fördert die Stickstofffixierung durch Bakterien an den Wurzelknöllchen.

- schützt vor Wind- und Wassererosion.

- verbessert die Bodenstruktur durch Beschattung und Durchwurzelung.

- trägt durch Beschattungund Schnitt zur Unkrautregulierung bei.

- ist Lebensraum für Nutzinsekten (Bienenweide).

- reichert durch Blatt- und Wurzelmasse Humus an.

- verhindert die Auswaschung von Nährstoffen.

- trägt zur Unterbodenlockerung bei.

- mobilisiert Nährstoffe aus dem Unterboden.

Mehr zum ökologischen Anbau von Feldfutter

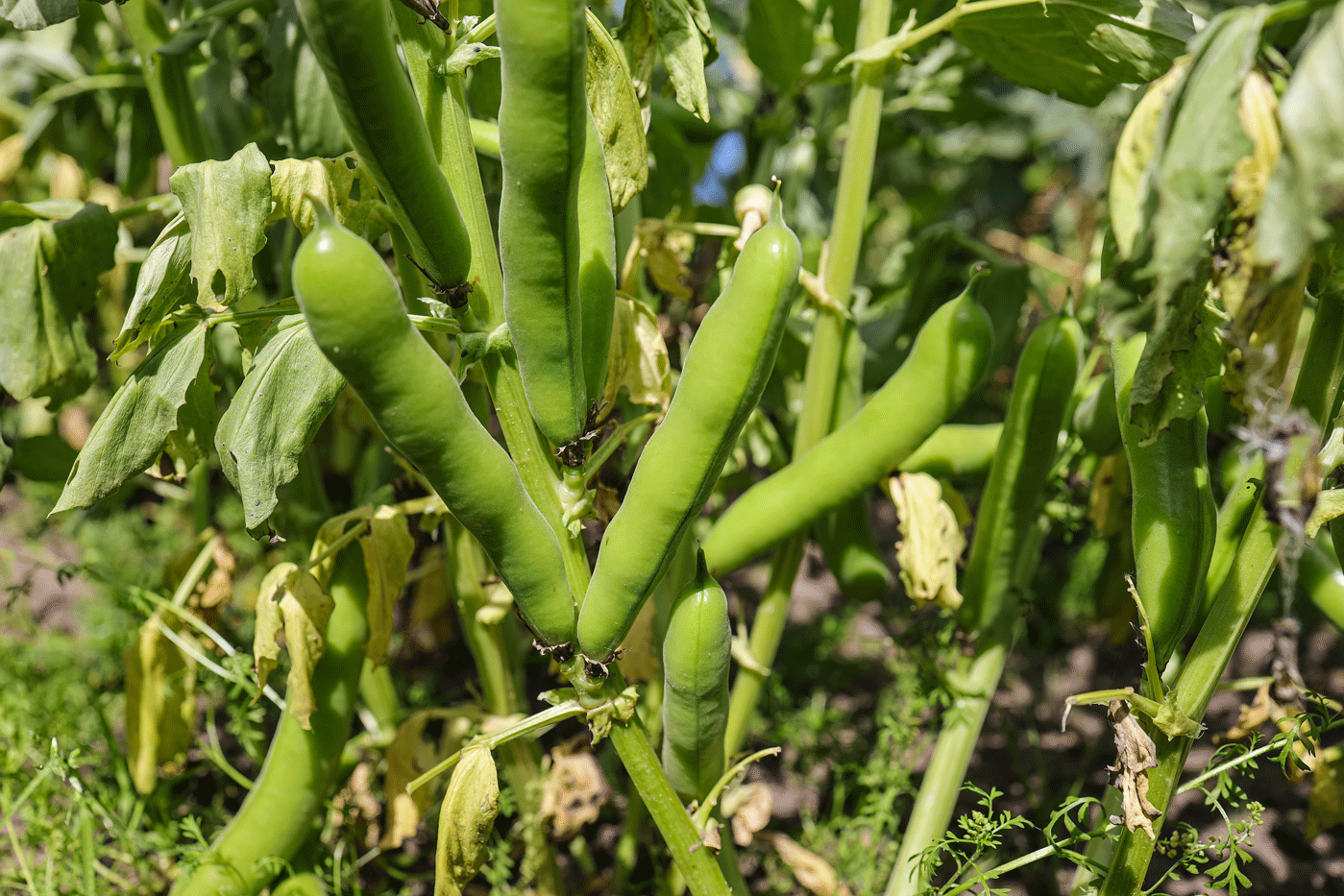

Körnerleguminosen

Bei Körnerleguminosen ist eine sorgfältige Unkrautregulierung sehr wichtig, da die Bestände relativ spät schließen. Beim Erbsenanbau ist ein Gemengepartner sinnvoll. Die im Vergleich zu anderen Kulturen relativ langen Anbaupausen müssen bei Leguminosen unbedingt eingehalten werden, da sonst Fruchtfolgekrankheiten drohen. Der Anbau von Körnerleguminosen wie Kleegras bringt Stickstoff in den Boden ein, verbessert durch intensive Durchwurzelung die Bodenstruktur, lockert den Unterboden, mobilisiert Nährstoffe in tieferen Bodenschichten und bietet Bienen und Hummeln Nahrung.

Mehr zum ökologischen Anbau von Körnerleguminosen

Silo- und Körnermais

Silo- und Körnermais benötigen eine sorgfältige, termingerechte Unkrautregulierung, da Mais wenig tolerant gegenüber Begleitkulturen ist. Mais liefert hohe Erträge, benötigt aber auch sehr viel Stickstoff. Der Anteil von Silomais in der Fruchtfolge ist deshalb im ökologischen Anbau auf etwa 25 Prozent zu begrenzen. Eine etwas spätere Aussaat, mehrere Bearbeitungsgänge vor dem Säen und Auflaufen sowie die später eingesetzte Maschinenhacke und das Striegeln (vier bis sechs Arbeitsgänge) halten die Verunkrautung in Grenzen.

Mehr zum ökologischen Maisanbau

Düngung und Pflanzenschutz

Chemisch-synthetische Stickstoffdünger und Pflanzenschutzmittel sind nicht zulässig, auch keine Einzelpflanzenbehandlung. Die Düngung basiert vor allem auf Wirtschaftsdüngern und zugelassenen organischen Zukaufdüngern, deren optimale Verteilung auf allen Flächen besonders wichtig ist. Auf Grünlandstandorten ist die Etablierung von Weißklee ein wichtiger Faktor für eine ausreichende Stickstoffversorgung.

Saatgut

Saatgut muss aus ökologischer Erzeugung stammen. Nur wenn Öko-Saatgut nicht verfügbar ist, kann nach Genehmigung durch die Kontrollstelle auch ungebeiztes Saatgut aus konventioneller Vermehrung verwendet werden. Ob Öko-Saatgut verfügbar ist, wird anhand der offiziellen Internetdatenbank www.organicXseeds.de geprüft. Verwendet werden sollten von Landwirtschaftskammern und -ämtern empfohlene Sorten und Mischungen, soweit diese für den ökologischen Anbau geeignet und aus ökologischer Vermehrung verfügbar sind.