Für Bio-Milchviehbetriebe sind männliche Kälber eine besondere Herausforderung. Weil die Tiere nicht für die Bestandsergänzung genutzt werden können, bleibt nur die Mast. Doch die gilt wegen der hohen Futterkosten im Öko-Landbau als teuer und unrentabel. Hinzu kommt, dass Bio-Kälber laut EU-Öko-Verordnung in den ersten zwölf Wochen der Aufzucht Vollmilch erhalten müssen. Bei hohen Milchpreisen tun sich aber viele Bio-Betriebe schwer, einen Teil ihrer Bio-Milch für die Kälbermast einzusetzen.

Deshalb ist es auf den meisten Betrieben üblich, männliche Bio-Kälber an konventionelle Mastbetriebe abzugeben. Aus Sicht des Öko-Landbaus ist diese Praxis kritisch zu sehen. Denn in den meist intensiv geführten Mastbetrieben werden die Tiere nicht mehr unter Bio-Bedingungen gehalten, sondern in der Regel auf Spaltenböden mit geringerem Platzangebot und ohne Weidegang. Ein weiteres Problem ist der Zeitpunkt des Wechsels zum Mastbetrieb, der üblicherweise in der vierten bis siebten Lebenswoche vorgenommen wird. In diesem Alter ist das Immunsystem der Kälber jedoch nicht ausreichend entwickelt (Immunitätslücke), weshalb die Tiere bei Aufstallung mit Kälbern aus anderen Gruppen besonders anfällig für Erkrankungen sind.

Kälber fallen aus der Bio-Wertschöpfungskette

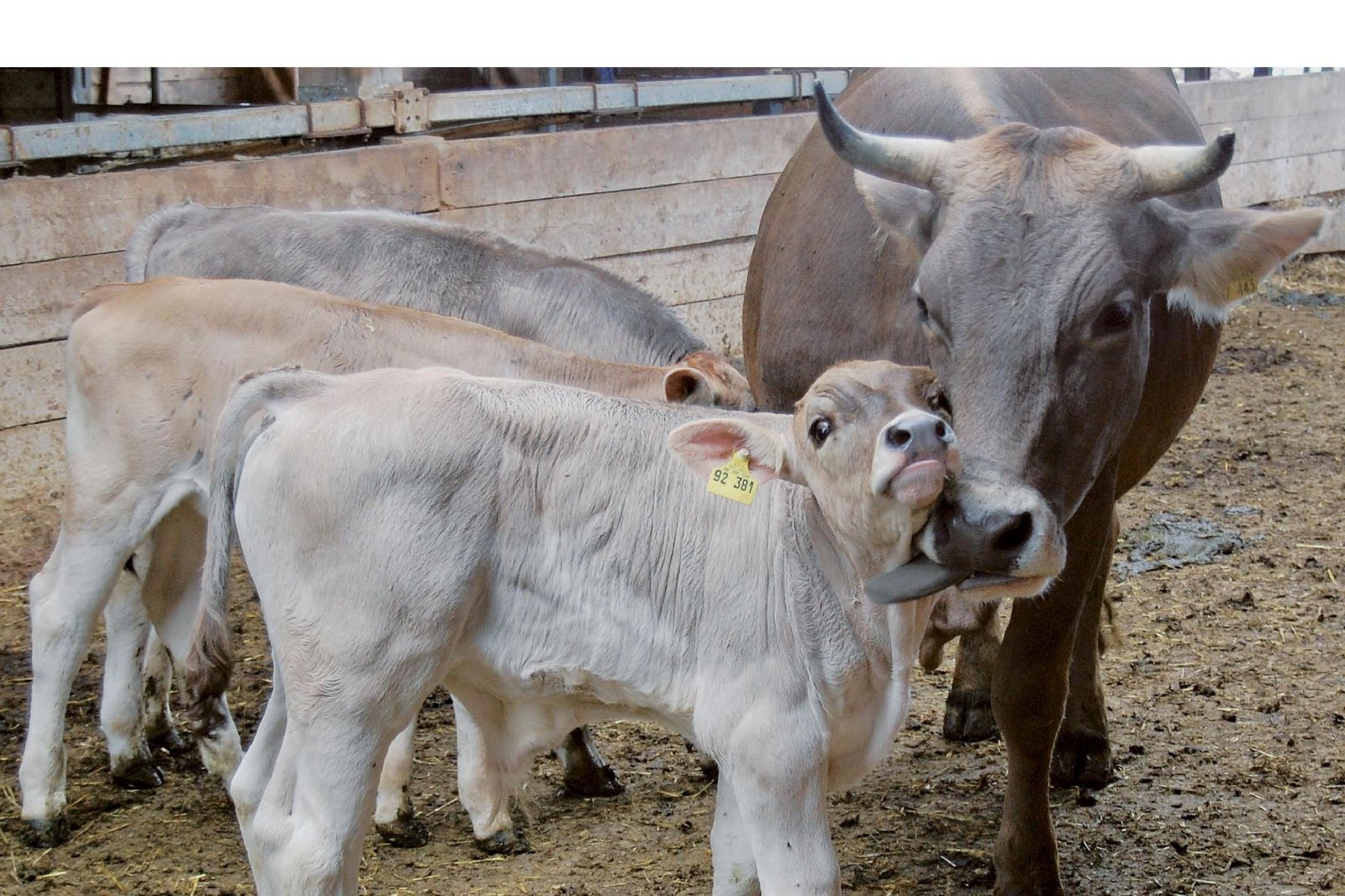

Für die Mast männlicher Bio-Kälber spricht zudem, dass die Tiere der Bio-Wertschöpfungskette erhalten bleiben und das Fleisch als Öko-Ware vermarktet werden kann. Ein wirtschaftlich vertretbarer Weg, die männlichen Kälber im Bio-Segment zu halten, kann eine mutter- oder ammengebundene Aufzucht und Mast der Tiere sein. Das zeigen Studien der Universität Hohenheim und verschiedene Praxisbeispiele.

Denn grundsätzlich geht bei diesem Verfahren zwar ein Teil der vermarktbaren Milchmenge verloren. Demgegenüber stehen aber sehr hohe tägliche Zunahmen, ein geringer Arbeitsaufwand und eine überdurchschnittlich gute Tiergesundheit. Für die Mast männlicher Kälber gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ein Milchviehbetrieb mästet die eigenen Tiere selbst mit Ammen- oder Mutterkühen. Oder die Kälber wechseln zu einem spezialisierten ökologischen Mastbetrieb, auf dem die Tiere von Ammen gesäugt werden.

Unterschiedliche Mastdauer möglich

Je nach Betriebsgröße, Marktlage in der Region sowie der Stall- und Flächenausstattung ist eine vier- bis neunmonatige Mast zur Erzeugung von Kalbfleisch möglich. Das Verkaufsgewicht liegt dabei zwischen 125 und 300 Kilogramm. Alternativ kann die Mast auch bis zu einem Schlachtalter von maximal zwei Jahren und einem Gewicht von 600 Kilogramm fortgesetzt werden. Eine eigene Aufzucht erfordert jedoch relativ viel Stall- und Nutzfläche.

Wechseln die Kälber dagegen in einen Mastbetrieb, sollte dies möglichst früh zwischen der ersten und zweiten Lebenswoche geschehen, da die passive Immunisierung in diesem Alter noch durch das Kolostrum gegeben ist. Alternativ können die Kälber auch nach der Immunitätslücke ab der siebten Lebenswoche abgegeben werden. In jedem Fall sollten Geburts- und Mastbetrieb möglichst eng zusammenarbeiten und den Zeitpunkt des Wechsels gut abstimmen.