Ergebnisse der Befragungen

Laut amtlicher Agrarstrukturerhebung nahmen Anzahl und Anteil der direktvermarktenden Betriebe in Deutschland zwischen 2010 und 2016 tendenziell ab. Die Daten haben aber eine hohe Erfassungsgrenze. Die Befragungsergebnisse im Rahmen des Projekts zeigen Anderes. Befragte Fachleute aus Beratung und Politik halten die Direktvermarktung für immer wichtiger, auch zukünftig. Nicht nur zwei Drittel der befragten Fachleute, auch die direktvermarktenden Betriebe erwarten künftig weiteres Wachstum. 70 % der 167 Öko-Betriebe planen den Ausbau der Direktvermarktung, bei den konventionellen Betrieben sind es 47 %. Dass sich dies in der amtlichen Statistik bisher nicht ausdrückt, kann daran liegen, dass Direktvermarktung zunehmend professioneller wird. Sie überspringt dann Gewerbeschwellen und fällt somit aus der Statistik.

Weiterhin zeigt sich, dass Direktvermarktung für Öko-Betriebe eine höhere Bedeutung hat als für konventionelle. Deren Anzahl nimmt auch generell zu. Im Jahr 2016 waren in Deutschland 21,5 % aller Betriebe mit Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse Öko-Betriebe, 2010 betrug dieser Wert 16,3 % (siehe Tab. 1).

Tabelle 1: Anzahl/Anteil von Öko-Betrieben in Deutschland| | 2010 | 2016 |

| Anzahl ökologisch wirtschaftender landw. Betriebe | 16.527 | 19.851 |

| Anteil Öko-Betriebe mit Einkommenskombination „Verarbeitung und Vermarktung landw. Erzeugnisse“ an der Anzahl landw. Betriebe mit Einkommenskombination „Verarbeitung und Vermarktung landw. Erzeugnisse“ | 16,3% | 21,5% |

Trends in der Direktvermarktung

Zehn wichtige Trends ließen sich aus der Analyse der Fachliteratur und den Befragungen und Workshops ableiten:

- Kooperationen und Partnerschaften

- Verfügbarkeit der Produkte rund um die Uhr

- Auslagerung von Dienstleistungen

- Eigene Verarbeitung und Veredelung

- Zusätzliche Verkaufs- oder Verteilorte

- Konsumenten beteiligen sich als Produzenten

- Sortimentsanpassungen, z. B. Spezialitäten

- Online & Digitalisierung, z. B. Online-Bestellungen

- Kommunikation & Events, z. B. Markennutzung

- Ökologisierung, z. B. nachhaltige Neuausrichtung

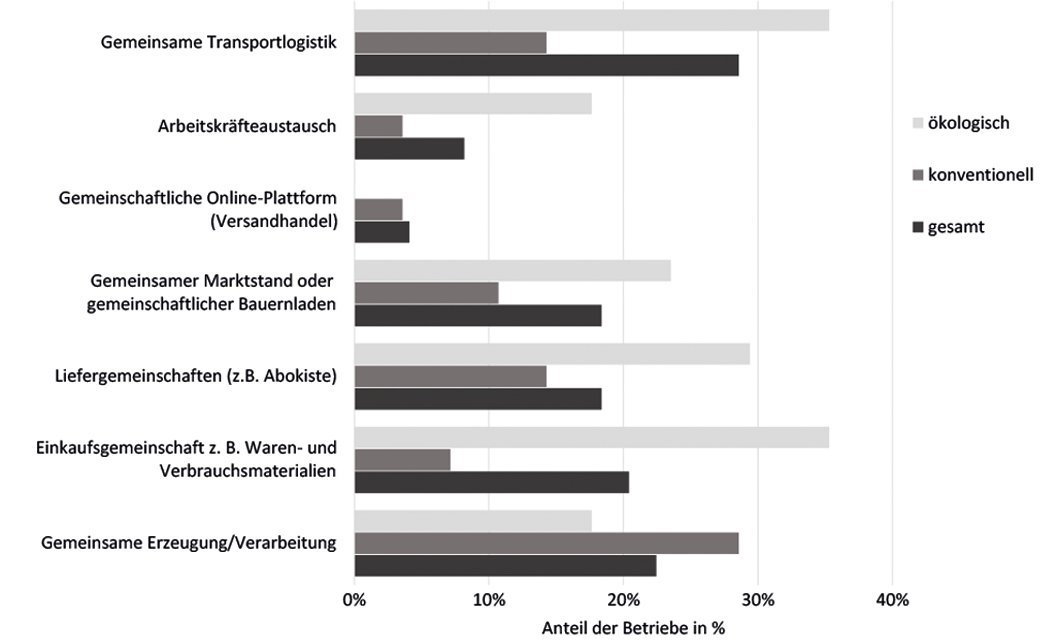

Die meisten Trends stehen in Beziehung zueinander. Kooperationen und Partnerschaften stellen eine Gemeinsamkeit vieler Trends dar (siehe Abb. 2). Sie können mit Landwirtinnen und Landwirten, Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie Dienstleisterinnen und Dienstleistern eingegangen werden. Auch Partnerschaften mit Organisationen außerhalb des Ernährungssektors, wie Tourismusanbietenden, sind möglich.

Zum Abschlussbericht des Projekts