Saatgutübertragung in der Münchner Ebene

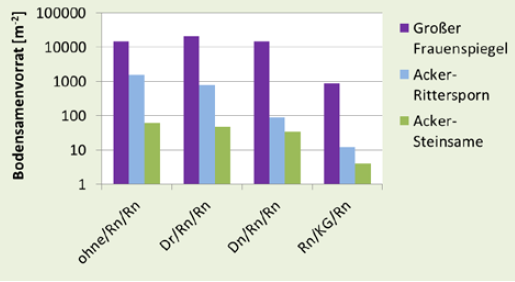

Bei entsprechender Bewirtschaftung war die Wiederansiedlung gefährdeter Ackerwildpflanzen erfolgreich. Unter günstigen Bedingungen konnten Großer Frauenspiegel, Feld-Rittersporn und Acker-Steinsame ihren Lebenszyklus vollenden und mehr Samen produzieren, als ursprünglich ausgesät worden waren. Höchste Individuendichten und Bodensamenvorräte erreichte der Frauenspiegel. Eine frühe Aussaat der Ackerwildpflanzen im Herbst (übliche Saattermine für Roggen und Dinkel) erzielte die besten Erfolge. Frühjahrstermine waren nur bei einer Blanksaat von Frauenspiegel erfolgreich. Bei Aussaatstärken der Zielarten unter 25 Samen m2 war der Etablierungserfolg gering. Bei Dichten über 1000 Samen m2 kam es hingegen in allen Entwicklungsphasen der Ackerwildkräuter zu negativen Dichteeffekten. Deckfrucht und Fruchtfolge hatten einen wesentlichen Einfluss auf die Arten (Abb. 1). Ihre Samenproduktion war am höchsten, wenn sie im ersten Jahr mit Dinkel in reduzierter Saatstärke oder ganz ohne Deckfrucht gesät wurden. Steigende Halmdichten von Getreide reduzierten den Ansiedlungserfolg.

Auch im zweiten Jahr nach der Aussaat kam es in Winterungen zu einer erfolgreichen Reproduktion, jedoch nicht in Sommerungen. In Klee-Gras bildeten die Zielarten kaum Biomasse und keine reifen Samen. Ein Überdauern dieser ungünstigen Phase im Bodensamenvorrat war nur bedingt möglich. Bei Rittersporn zeigten vorangehendes Pflügen und Vergrabetiefen um 20 cm positive Wirkung.

Die Wiederansiedlung der Zielarten fiel auf den Praxisbetrieben unterschiedlich aus (Tab. 1). Drei Jahre nach der Aussaat waren vom Frauenspiegel auf allen Betrieben mehr Samen im Boden, als ursprünglich ausgesät worden waren. Die Ansiedlung von Rittersporn und Steinsame gelang am besten auf Flächen, wo durchgehend Winterungen angebaut (Dinkel / Winterroggen / Winterweizen) und auf mechanische Beikrautregulierung verzichtet wurde.

Tabelle 1: Bodensamenvorrat der Ackerwildpflanzen nach 3 Jahren [m2]| Praxisbetrieb | Großer Frauenspiegel | Acker-Rittersporn | Acker-Steinsame |

|---|

| Fürstenfeldbruck | 728 ± 167 | 38 ± 13 | 0 |

| Riem | 14626 ± 2328 | 136 ± 46 | 28 ± 14 |

| Mintraching | 5711 ± 1029 | 314 ± 61 | 303 ± 59 |

| Zomeding | 4220 ± 837 | 69 ± 26 | 0 |

| Aussaatmenge | 500 | 200 | 150 |

Bei Untersuchungen zum Einfluss der Ackerwildpflanzen (850 Samen m2) auf den Ertrag der Kulturpflanzen kam es in keinem der drei Versuchsjahre zu signifikanten Verlusten. Bei einem Parzellenversuch mit steigender Aussaatstärke der Ackerwildpflanzen bis 10.000 Samen m2 konnte hingegen ein Effekt auf Winterroggen festgestellt werden. Ertragseinbußen wurden ab Saatstärken von100–1000 Samen m2 deutlich.

Wiederansiedlung von Ackerwildkräutern auf Praxisbetrieben in Blühfenstern

Auf Praxisbetrieben in Mitteldeutschland wurde die Wiederansiedlung von Ackerwildkräutern in Blühfenstern untersucht. Dazu wurden artenreiche Spenderflächen identifiziert und autochthones Saatgut gefährdeter Arten entnommen. Samenmischungen wurden in Blühfenster und den benachbarten Getreidebestand ausgebracht. Zudem wurde die Übertragung von Oberboden artenreicher Flächen getestet. Im Anlagejahr konnte sich bei beiden Verfahren ein Teil der eingebrachten Arten reproduzieren. Dies gelang bei Konkurrenz mit Getreide tendenziell schlechter. In den Folgejahren wurden bei Anbau von Getreide wiederum einige Arten nachgewiesen; die meisten Samen gelangten bei Bodenbearbeitung in tiefere Bodenschichten und reicherten die Samenbank an.

Zunächst erscheint der Aufwand der Oberbodenübertragung im Vergleich zu einer Ansaat wesentlich höher. Dies trifft zu, was die Menge des zu bewegenden Materials betrifft – lediglich eine Tüte voll Boden zu übertragen macht keinen Sinn, da die darin enthaltene Samenmenge keine Etablierung überlebensfähiger Populationen erwarten lässt. Aber die Methode hat den großen Vorteil, dass die gesamte Pflanzengesellschaft mit den assoziierten Bodenlebewesen der Spenderfläche übertragen wird, also auch solche Arten, die durch Sammelzeitpunkte nicht erfasst werden. Zudem wird unterschiedlich altes Samenmaterial übertragen. Nachteil ist die mögliche Übertragung unerwünschter Arten, die durch vorherige Erfassung der Vegetation von Spender- und Zielfläche ausgeschlossen werden sollte.

Zum Abschlussbericht des Projekts