Ertrag

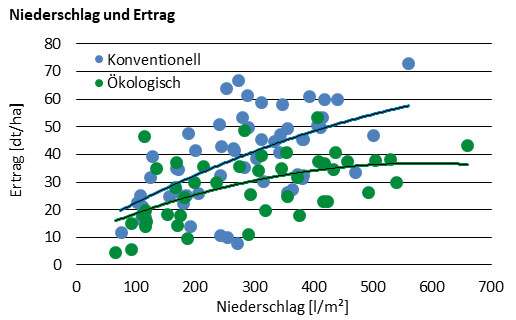

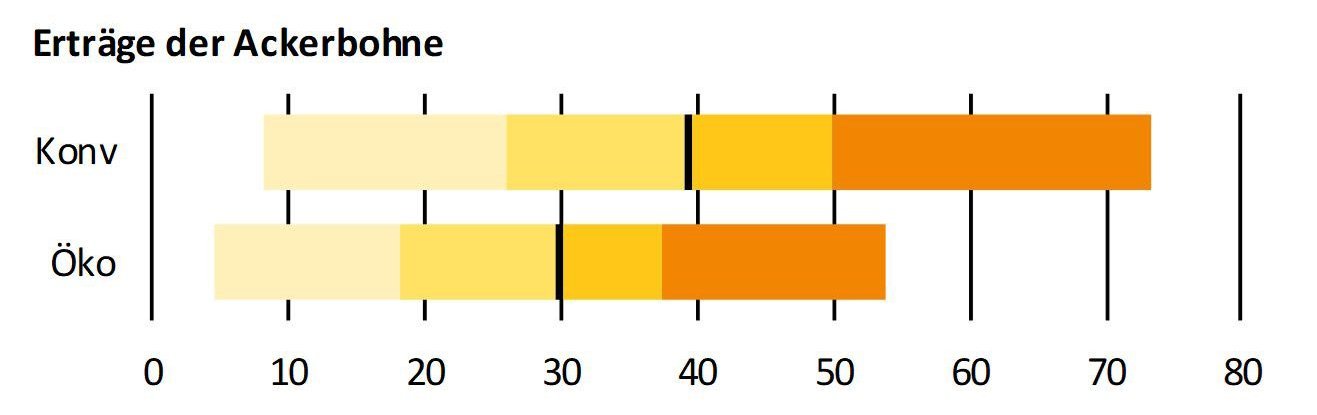

Die Erträge reichten auf den 110 Untersuchungsschlägen von 5 bis 73 Dezitonnen pro Hektar (siehe Abbildung 2). Im Mittel wurden 39 Dezitonnen pro Hektar (konventionell) bzw. 29 Dezitonnen pro Hektar (ökologisch) geerntet. Den größten Einfluss auf den Ertrag hatten folgende Faktoren:

- Summe Bodenwasser im Frühjahr und Niederschlag: Gute Wasserversorgung ergab oft hohe Erträge.

- Tage über 20 Grad Celsius Durchschnittstemperatur: Je mehr heiße Tage desto niedriger war der Ertrag.

- Unkrautdeckungsgrad zum Ende der Blüte: Je mehr Unkraut desto geringer war der Ertrag.

- Fußkrankheiten: Leguminosenanbau förderte den Befall, ist nicht immer an den Wurzeln zu sehen.

- Krankheiten und Schädlinge am Spross: Bei Schäden meist geringere Erträge.

- Knöllchenbesatz an den Wurzeln: Bei hohem Knöllchenbesatz oft höhere Erträge.

- Der Einfluss der Faktoren unterschied sich zwischen den Bewirtschaftungssystemen. Gründe für die geringeren Öko-Erträge waren die Fußkrankheiten, der Unkrautdruck, die Sprosskrankheiten und der Blattlausbefall.

Unkraut

Auf den meisten konventionellen Ackerbohnenschlägen wurden Vorauflaufherbizide eingesetzt. Auf den Öko-Schlägen wurde das Unkraut meist mit dem Striegel und nur selten zusätzlich mit der Hacke reguliert. Bei beiden Anbausystemen waren die Maßnahmen nicht immer erfolgreich.

Die Faktoren für einen geringen Unkrautdruck unterschieden sich stark zwischen den Bewirtschaftungssystemen, zum Beispiel:

- gleichmäßige Bestände (vor allem ökologisch),

- wenig heiße Tage (vor allem konventionell),

- wenig Fußkrankheiten (vor allem konventionell),

- Pflugeinsatz und Hackfruchtanbau (vor allem ökologisch).

Proteingehalt

Die Proteingehalte schwankten zwischen 25 und 36 Pozent (in Trockensubstanz). Der Mittelwert lag bei 30 Prozent. Wichtige Faktoren waren:

- Temperatur von Saat bis Blüte: Höhere Proteingehalte bei höheren Temperaturen.

- Angebaute Sorte: Höhere Proteingehalte in Landessortenversuchen zeigten sich auch in der Praxis.

Zum Abschlussbericht des Projekts