Ertrag

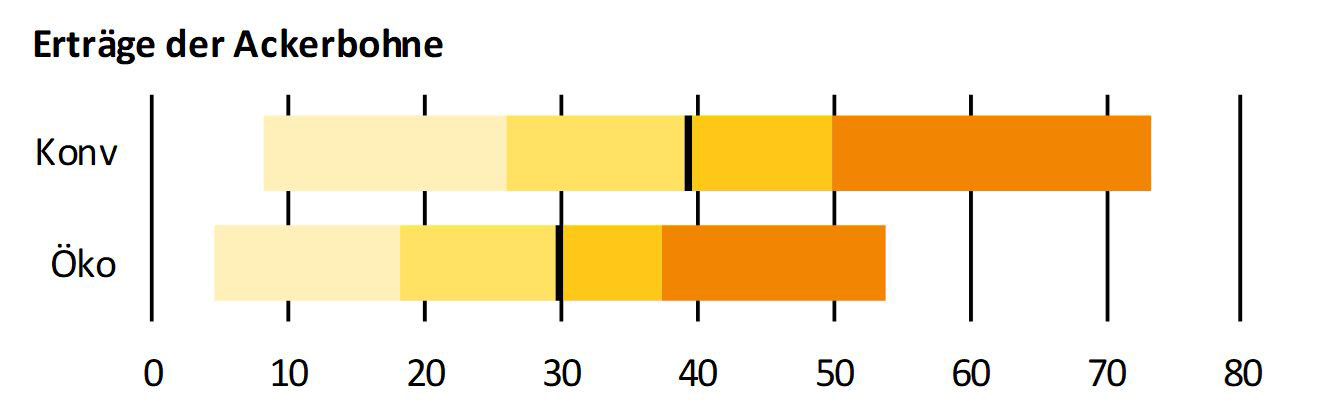

Die Erträge reichten auf den 91 Untersuchungsschlägen von 2 bis 62 Dezitonnen pro Hektar (dt/ha) (Abb. 4). Im Mittel wurden 38 dt/ha (konventionell) bzw. 21 dt/ha (ökologisch) geerntet. Den größten Einfluss auf den Ertrag hatten die Faktoren:

- Bestandesdichte: Bis 80 Trieben/m² nahm der Ertrag zu; auch eine gleichmäßige Verteilung der Pflanzen in der Reihe wirkte positiv.

- Unkrautdeckungsgrad am Ende der Erbsenblüte: Je mehr Unkraut umso geringer war der Ertrag.

- Wurzelschäden bzw. Fußkrankheiten: Leguminosenanbau förderte den Befall und die Schäden.

- Wasserversorgung: Niederschlag und Bodenwasser wirkten meist positiv auf den Ertrag.

- Insektizideinsatz: Bei Anwendung höhere Erträge.

- Temperatur im Juni: Oft niedrigere Erträge bei hohen Temperaturen.

Der Einfluss dieser Faktoren unterschied sich zwischen den Bewirtschaftungssystemen. Gründe für die geringeren Öko-Erträge waren vor allem Wurzelschäden, Unkrautdruck und Blattlausbefall.

Unkraut

Auf zwei Dritteln der konventionellen Erbsenschläge wurden Vorauflaufherbizide eingesetzt. Die Verunkrautung war geringer als bei anderen Varianten. Auf den Öko-Schlägen wurde das Unkraut nur mit dem Striegel reguliert. Bei beiden Anbausystemen waren die Maßnahmen nicht immer erfolgreich.

Neben der Unkrautregulierung bewirkten folgende Faktoren einen geringen Unkrautdruck:

- hohe Bestandesdichten von größer 70 Trieben/m²,

- gleichmäßige Verteilung der Pflanzen in der Reihe,

- hoher Anteil Winterfrüchte (öko.) bzw. Getreide (konv.) in der Fruchtfolge.

Proteingehalt

Die Proteingehalte schwankten zwischen 19 und 28 Prozent (in TS). Der Mittelwert lag bei 23 Prozent. Die wichtigsten Faktoren waren:

- Besatz aktiver Knöllchen an den Wurzeln: Bei geringer Bestandesdichte und großem Abstand zum vorherigem Erbsenanbau traten oft weniger Knöllchen auf.

- Steinanteil: Wenig Protein bei vielen Steinen.

Zum Abschlussbericht des Projekts