Ertrag

Die Erträge reichten auf den 80 Untersuchungsschlägen von 2 bis 33 dt/ha (Abb. 4). Im Mittel wurden 17 dt/ha geerntet. Den größten Einfluss auf den Ertrag hatten diese Faktoren:

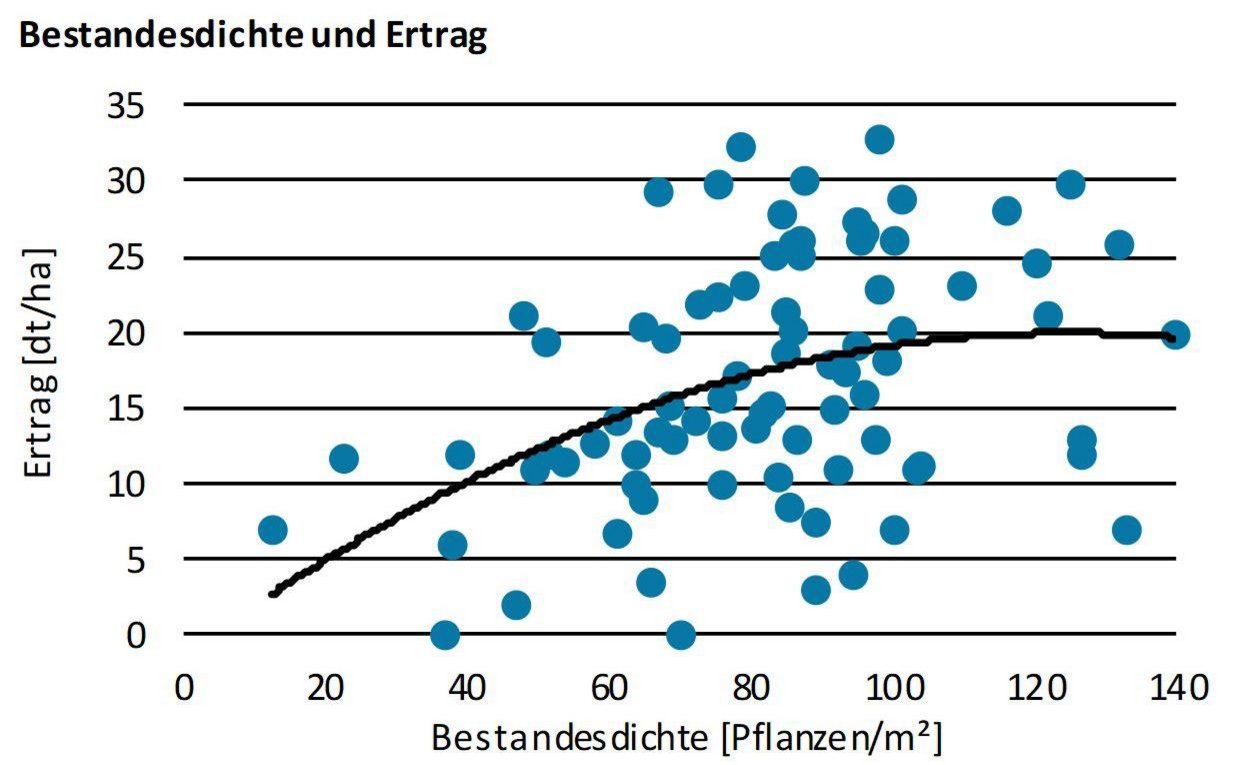

- Bestandesdichte: Bis 100 Pflanzen/m² nahm der Ertrag zu (Abb. 2); auch eine gleichmäßige Verteilung der Pflanzen in der Reihe wirkte positiv.

- Unkrautdeckungsgrad am Ende der Lupinenblüte: Je mehr Unkraut umso geringer war der Ertrag.

- Hoher Besatz aktiver Knöllchen an den Wurzeln: Eine gute Wasserversorgung und wenig Schäden durch Blattrandkäferlarven waren positiv (Abb. 3).

- Wasserversorgung: Niederschlag und Bodenwasser wirkten meist positiv auf den Ertrag. Bei sehr hoher Wasserversorgung ließen die Erträge durch ungleichmäßige Abreife und hohen Unkrautdruck nach.

Der Unterschied zwischen konventionell und ökologisch angebauter Blauen Lupine war mit durchschnittlich 2 dt/ha gering. Grund für die niedrigeren Öko-Erträge waren die im Mittel weniger günstigen Standortbedingungen und der meist höhere Unkrautdruck.

Unkraut

Auf den konventionellen Lupinenschlägen wurden fast immer Vorauflaufherbizide eingesetzt. Eine Kombination von Wirkstoffen wirkte oft besser. Auf den Öko-Schlägen wurde das Unkraut meist mit dem Striegel reguliert. Bei beiden Anbausystemen waren die Maßnahmen nicht immer erfolgreich. Neben der Unkrautregulierung war der Lupinenbestand für die Verunkrautung ausschlaggebend. Ein hoher Unkrautdruck trat selten auf bei:

- hohen Bestandesdichten von größer 90 Pflanzen/m²,

- gleichmäßiger Verteilung der Pflanzen in der Reihe.

Proteingehalt

Die Proteingehalte schwankten zwischen 26 und 37 % (in TS). Der Mittelwert lag bei 33 %. Die wichtigsten Faktoren waren:

- Knöllchenbesatz an den Wurzeln: Wenige Knöllchen traten oft bei Wurzelschäden durch Blattrandkäferlarven und/oder Pilzkrankheiten auf.

- Wasserhaltefähigkeit des Bodens: Auf Böden mit höherem Humusgehalt und/oder geringerem Sandanteil enthielten die Böden oft mehr Wasser.

Zum Abschlussbericht des Projekts

Weitere Informationen: Anbauratgeber Blaue Süßlupine.